Warum sich als neues Hobby nicht dem Imkern widmen? Als Imker* ist man an der frischen Luft, tut etwas Gutes für Natur und Umwelt und bekommt wie nebenher auch noch seinen eigenen Honig. Schnell wird jedoch deutlich, dass Imkern nicht so einfach ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Die Imkerei ist eine Kunst, die gelernt sein will. Dies beginnt bereits bei der Auswahl der Bienenbeute, die den eigenen Bienen als zukünftige Behausung dienen soll.

Vorab möchte ich anmerken, dass wir eine möglichst naturnahe und bienenfreundliche Art der Imkerei betreiben. Aus diesem Grunde verwenden wir fast ausschließlich Holz und Metall als Materialien. Lediglich unsere Deckelfolie ist aus Kunststoff.

Das optimale Nest für die Honigbiene

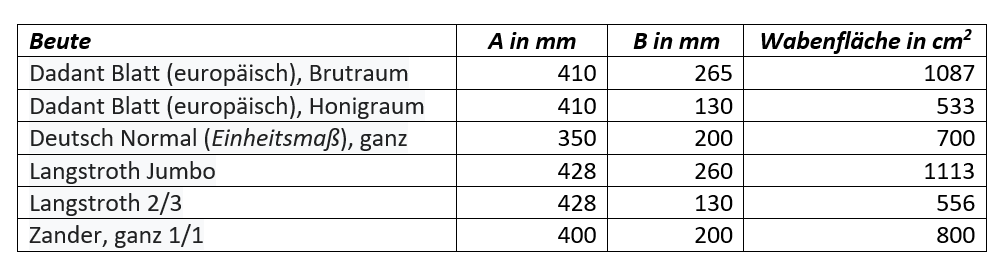

Laut dem US-amerikanischen Imker und Verhaltensbiologen Thomas Seeley bevorzugen Bienen für ihren Stock einen Raum mit einem Volumen von ca. 60 Litern in einer Höhe zwischen sechs und zwölf Metern über dem Boden. Der Eingang ihrer Behausung sollte möglichst klein und nach Süden ausgerichtet sein. 60 Liter entsprechen in etwa zwei Langstroth-Zargen 2/3 oder einer Langstroth-Zarge Jumbo. Um eine Bienenbeute fertig zu stellen, kommen hier noch ein hoher oder niedriger Varroaboden sowie ein Deckel hinzu.

Tabelle Rähmchenmaße

Bei der Auswahl der einzelnen Bestandteile der Beute spielen einige weitere Eigenheiten der Bienen, die es als Imker zu berücksichtigen gilt, eine Rolle. So bauen Bienen erstens ihrer Natur entsprechend Waben in vertikaler Richtung. Dies bedeutet, dass sie den zusätzlichen Raum, der ihnen der hohe Varroaboden bietet, dazu nutzen, um weitere Waben für ihre Brut zu bauen. Wollen wir nicht, dass die Bienen auch unterhalb der für die Brut vorgesehenen Zarge Waben bauen, so ist ein niedriger Varroaboden von Vorteil. Eine Ausnahme besteht für Imker, die häufig den Standort ihrer Bienenvölker ändern. Die Bienen nutzen während des Transports den zusätzlichen Raum im hohen Varroaboden als Rückzugsort, um nicht von den sich bewegenden Rähmchen verletzt zu werden.

Zweitens bevorzugt die Bienenkönigin höhere Brutraumzargen, um ihre Eier abzulegen. Den Zwischenraum zwischen zwei aufeinandergesetzten Zargen überquert sie nur ungern. Selbst eingelagerter Honig im oberen Teil der Brutraumzarge stellt eine Hürde für die Königin dar, sodass sie nicht in die oberen Zargen gelangt. Genau dies wollen wir Imker erreichen, damit zwischen den Honigwaben keine Brutwaben liegen. Dies erleichtert die Honigernte immens. Will man keine zusätzlichen Gitter als Abgrenzung für die Königin in die Bienenbeute einsetzen, so muss lediglich für einen ausreichend hohen Brutraum gesorgt werden. Dabei hat eine hohe Brutraumzarge jedoch den Nachteil, dass sie vergleichsweise schwer ist und es sich somit schlechter mit ihr hantieren lässt.

Schließlich kommen wir noch auf den Honigraum zu sprechen, bei dem eher die Vorteile für den Imker im Vordergrund stehen. So bedeutet eine niedrigere Honigraumzarge ein niedrigeres Gewicht und somit eine leichtere Handhabung. Da die eingesetzten Rähmchen vergleichsweise klein sind, sind recht schnell sämtliche Waben mit reifem Honig gefüllt und verschlossen. So kann der Imker das gesamte Rähmchen ernten, was Zeit spart und Verlusten vorbeugt. Darüber hinaus sind meist alle Waben mit einer Sorte Honig wie beispielsweise Raps- oder Waldhonig gefüllt. Bei größeren Zargen ist dies nicht zwingend der Fall.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wer seine Bienen so natürlich wie möglich halten will, am besten mit einer Magazinbeute fährt. Dies bedeutet, wie oben ausgeführt, ein niedriger Varroaboden kombiniert mit einer ausreichend hohen und großen Brutraumzarge sowie mit einer niedrigeren Zarge als Honigraum.

Auf die oberste Zarge der Bienenbeute legen wir eine durchsichtige Deckelfolie. Diese erlaubt uns einen Blick ins Innere des Bienenstocks, sodass wir den Zustand des Bienenvolkes prüfen können, ohne es komplett öffnen und stören zu müssen. Außerdem kondensiert Wasser an der Folie, was den Bienen bei kaltem oder regnerischem Wetter, bei dem sie den Bienenstock nicht verlassen können, als Wasserquelle dient. Nachteilig ist, dass eine zu hohe Feuchtigkeit im Bienenstock zu Schimmel führen kann. Dem beugen wir vor, indem wir im Winter ein bis zwei Rähmchen weniger in die Zarge geben. Dadurch entsteht ein größerer Zwischenraum zwischen der Zargenwand und dem äußersten Rähmchen, der eine bessere Luftzirkulation gewährleistet und das Schimmelrisiko senkt.

Auf die oberste Zarge der Bienenbeute legen wir eine durchsichtige Deckelfolie. Diese erlaubt uns einen Blick ins Innere des Bienenstocks, sodass wir den Zustand des Bienenvolkes prüfen können, ohne es komplett öffnen und stören zu müssen. Außerdem kondensiert Wasser an der Folie, was den Bienen bei kaltem oder regnerischem Wetter, bei dem sie den Bienenstock nicht verlassen können, als Wasserquelle dient. Nachteilig ist, dass eine zu hohe Feuchtigkeit im Bienenstock zu Schimmel führen kann. Dem beugen wir vor, indem wir im Winter ein bis zwei Rähmchen weniger in die Zarge geben. Dadurch entsteht ein größerer Zwischenraum zwischen der Zargenwand und dem äußersten Rähmchen, der eine bessere Luftzirkulation gewährleistet und das Schimmelrisiko senkt.

Nach oben schließen wir die Bienenbeute mit einem Deckel aus verzinktem Blech ab. Holz ist als Material weniger langlebig, Edelstahl teurer, weshalb wir den Kompromiss verzinktes Blech mit niedrigerem Preis, aber einer langen Lebensdauer gewählt haben. In den Deckel kommt eine zusätzliche Isolierung in Form einer Styroporplatte. Oben auf das Dach legen wir schlussendlich einen großen Stein, damit es nicht von starkem Wind weggeweht werden kann.

In der Imkerei lernt man stets dazu. So experimentieren wir zurzeit damit, Styropor durch Schafwolle als Isolierung zu ersetzen. Außer einem höheren Befall mit Ohrenkneifern haben wir bisher noch keine Nachteile feststellen können und werden daher bald vollständig auf unbehandelte Wolle umsteigen. Zum heutigen Zeitpunkt jedoch ist die in diesem Artikel beschriebene Bienenbeute die bestmögliche, die wir für die naturnahe Imkerei empfehlen möchten.

* Hinweis: Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir nur die männliche Form. Sie gilt gleichermaßen für alle Geschlechter.